【令和7年予備試験 論文式試験日】

令和7年9月6日(土),7日(日)

【令和7年司法試験 最終合格発表】

令和7年11月12日(水)

令和7年カウントダウンは,こちらのページです。

———————————————

いつも,読んでくださりありがとうございます。

令和7年予備試験論文式試験まで,あと10日となってきました。今年受験された皆さんの下には,予備試験の短答式試験の成績表が届いたようです。短答を突破された方に話を伺うと,法律科目で20点を超えたのは行政法と刑事訴訟法の2科目だけ。他は15点付近です。ただ,一般教養科目で40点近く得点できた。昨年,令和6年はボーダーに3点足りず涙を呑みました。短答「確実突破」のために,今年,大きく作戦を変えたのです。一般教養科目の強化です。今年,4月頃からスク東先生と一緒に対策をはじめ(おもに,地学・経済学),得点が約2倍に伸びた。結局,ボーダーより10数点も余裕をもって,合格できた。「かりに一般教養が昨年と同じだったら,今年もダメだったと思います」…。

そうはいっても,忙しい皆さんです。「法律科目すら怪しいのに,一般教養なんて,とても手が回りそうにない…」と思われるかもしれません。

しかし,たとえば,今から一緒に勉強する地学は,法律科目よりはるかに軽い前提知識で,楽に得点できるように作られることがあります。

それで,3点ももらえる。法律科目は,どんなに長い期間をかけて勉強しても,範囲が広すぎて点数を安定させられないのです。短期合格の秘訣は,「一般教養力の強化」と,「論文の構成力」でしょう。

だから,少しずつ,勉強していきましょう。

今日は,予備試験_短答_地学_大気の鉛直構造,特に成層圏を中心に勉強しましょう。大気の構造は,頻出です。

取り上げるのは,令和2年第31問です。この問題は,とても簡単な前提知識があれば,肢1の一行目を読み切らないうちに,正解がでます。

では,見ていきましょう。

問題:地球の成層圏に関連する記述として誤っているものを ,次の1から5までの中から選びなさい。

1.高度約50kmの成層圏と中間圏の境界付近にはオゾン層が存在し,そこで太陽からの紫外線が吸収されるため,成層圏では上部ほど気温が高くなる。

2.発達した積乱雲は,安定な成層圏に貫入できず,対流圏界面付近で雲頂が平らになり,氷晶が水平方向に広がるかなとこ雲を形成する。

3.成層圏では,冬半球においては西風が,夏半球においては東風が,それぞれ卓越し,赤道域においては西風と東風が約13か月おきに交代する準2年周期振動がみられる。

4.極域の成層圏では,対流圏からの波動の伝播に起因して,数日のうちに30~40℃も気温が上昇する成層圏突然昇温という現象がある。

5.南極上空のオゾンホールは,日射を受けて解離したフロン由来の塩素により,成層圏極域に現れる極夜ジェットの内側においてオゾンが分解されて発現する。

正解:1

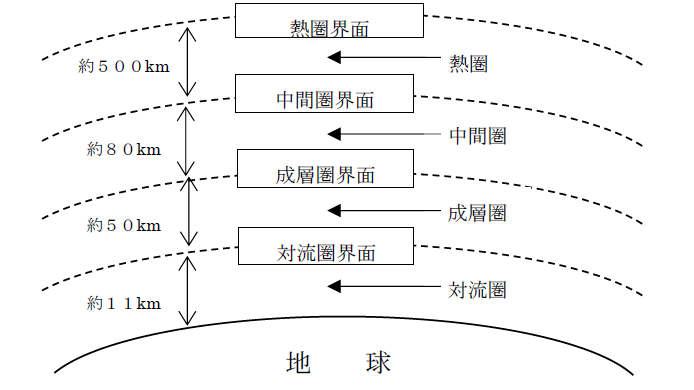

【前提知識の確認】大気の鉛直構造

(1)「対流圏」とは,地上約11kmにある層である。日々の天気の変化は,ほぼ対流圏内で起き,雲や雨が降るのも,この層である。対流圏内では気温は,高度が上がるほど,下降する。

(2)「成層圏」とは,対流圏界面(対流圏と成層圏の境目)から,約50kmまでをいう。対流圏とは逆に,気温は,高度が上がるほど,上昇する。大気は,暖気が上部に来る状態が安定である。「大気が安定状態で静かに存在する」意味で,「成層圏」と名付けられている。

(3)「中間層」とは,成層圏界面から約80kmまでをいう。高度が上がるほど,気温は下降する。

(4)「熱圏」とは,中間層界面から約500kmまでをいう。高度が上がるほど,気温は上昇する。

肢1:

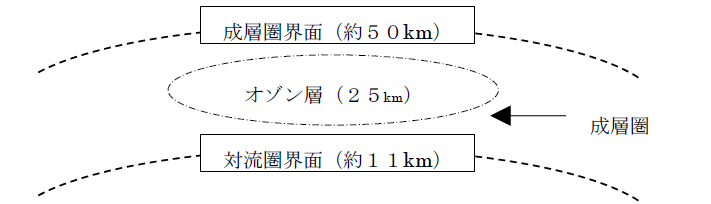

(1)オゾン層は,対流圏界面から「25km付近」(成層圏のちょうど中間付近)に多く存在する。したがって,「高度約『50km』の成層圏と中間圏の境界付近にはオゾン層が存在し」が,誤り。

(2)成層圏の上部で,気温が上昇するのは,オゾンの発生と消滅が原因である。酸素の化学式はO2であるが,酸素分子に紫外線が当たると,2つの酸素原子(OとO)に分解される。これを「光乖離」という。この酸素原子が,他の酸素分子と結合すると,オゾン(O3 )となる。これが,オゾンの発生である。また,オゾンに紫外線が当たると,酸素分子O2と酸素原子Oに分解される。これが,オゾンの消滅である。このように,オゾンは太陽光線の紫外線によって,発生と消滅を繰り返し,一定量が保たれる。その時,紫外線を吸収して,気温が上昇する。

(2)肢の記述の通り,成層圏では,オゾン層が紫外線を吸収して気温が上昇する。しかし,オゾン層が最も多く含まれる25km付近ではなく,成層圏界面付近(50km)である。理由は2つある。

①紫外線がオゾン層より上にあるオゾンに吸収され,弱まりながらオゾン層に到達する。成層圏の上層部で,強い紫外線により,オゾンの発生と消滅が活発となるため。

(注1)オゾン層は,25kmに最も多く存在するが,その上層や下層にも,存在する。

②空気は,その密度が小さいほど,小さい熱量で気温の上昇が起こる。成層圏では,オゾン層(25km)よりも,成層圏界面(50km)ほど,空気の量が減り,密度が小さいため,紫外線の吸収により気温が上昇しやすい。

(注2)登山に行くと,頂上付近で空気が薄くなるイメージ。

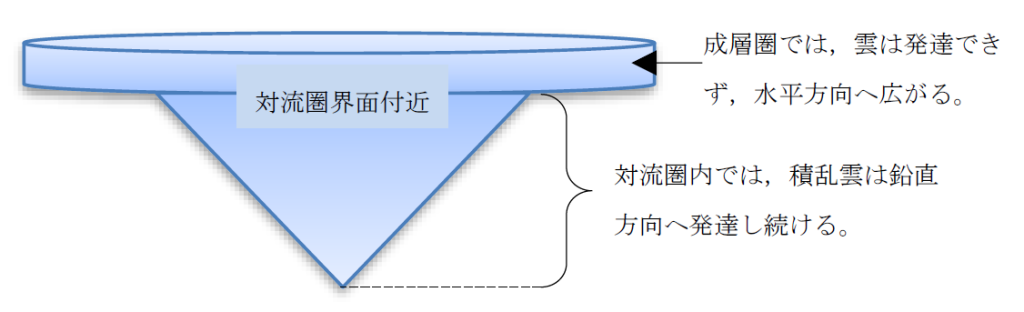

肢2:積乱雲とは,寒冷前線(暖かい空気の下に冷たい空気が潜り込む前線帯)で発生し,暖かい空気が冷たい空気に急傾斜で持ち上げられ,鉛直方向に発達する雲をいう。発達した積乱雲は,安定な成層圏(注1)に貫入(かんにゅう)できない。したがって,対流圏界面付近(11km)で雲頂が平らになり,氷晶が水平方向に広がる「かなとこ雲」を形成する。

(注1)成層圏では,暖かい空気が上部,冷たい空気が下部という構造で,大気は安定状態である。

(注2)「かなとこ雲」のイメージ

肢3:

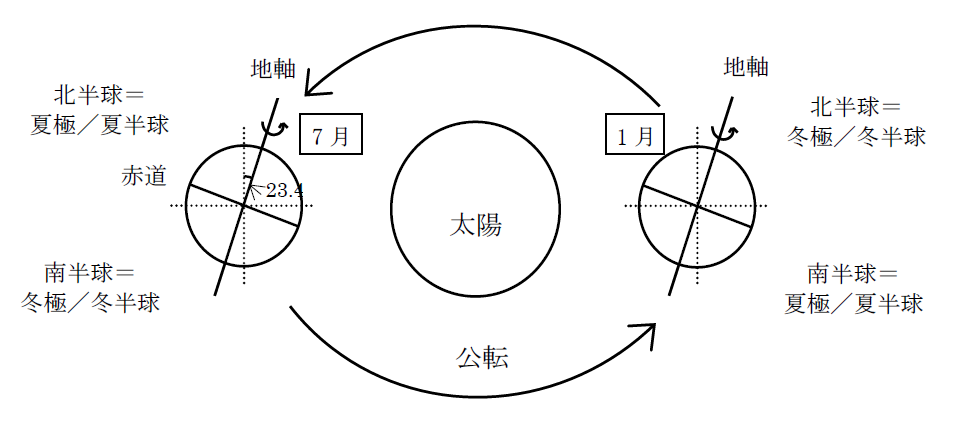

(1)成層圏での風の向きについて,これには,温度の分布が影響している。前提として,たとえば1月の北半球を「冬半球」,南半球を「夏半球」という。

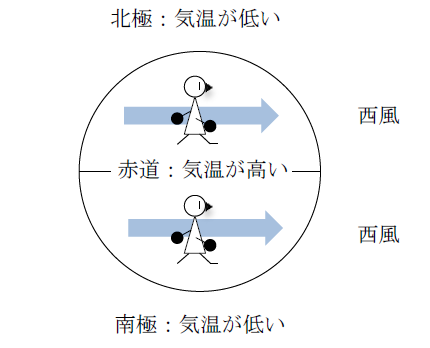

大気の鉛直構造は,対流圏,成層圏,中間圏,熱圏というように,階層構造(イメージ:レイヤー構造)になっている。各層で温度の分布が異なるため,風の向きも異なる。風は,北半球では温度の高い方を右手にして,後ろから前に吹く性質がある。南半球では,温度の高い方を左手にして,後ろから前に吹く。

①対流圏では,赤道付近が最も気温が高く,南極と北極の側が気温が低い。北半球で,(気温の高い)赤道を右手にすると風は西に向かって吹き,南半球では赤道を左手にすると風は同じく西に向かって吹く。つまり,北半球でも南半球でも風は,ほぼ西風が吹く。このうち,中緯度帯(北緯30~60度)で付近で吹くものを,偏西風という。

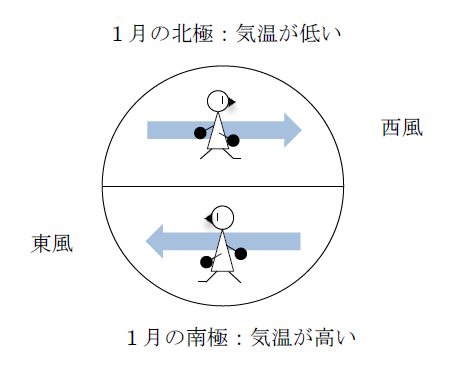

②本肢記述のように,成層圏では,「冬半球においては西風が,夏半球においては東風が,それぞれ卓越」する。冬半球では,北極で太陽が全く上らない「極夜」となり,オゾン層が紫外線を吸収しないため,温度が上がらず冷却される。一方,夏半球では,南極で太陽が一日中当たる「白夜」となり,オゾン層の紫外線吸収により気温が上昇する。したがって,1月の北半球では,南半球を右手にすると西風となり,南半球では南極を左手にすると東風となる。

(2)成層圏の冬半球では西風,南半球では東風という性質は,約2年の周期で風の東西向きが逆転する現象が起こる。これを「準2年周期振動(QBO)」という。

肢4:

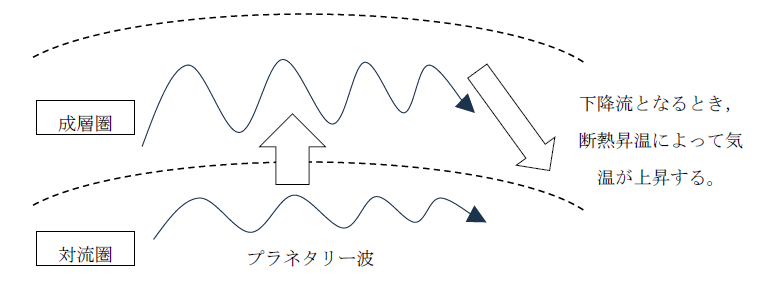

「成層圏突然昇温」とは,冬季の成層圏で,気温が急速に上昇する現象をいう。その原因は,対流圏で発生した「プラネタリー波」が成層圏に伝播することである。プラネタリー波は,北半球の大規模な山脈で発生し,山脈の少ない南半球では,ほとんど発生しない。対流圏で発生したプラネタリー波は,偏西風の影響で西風であり,成層圏の北半球が西風になるとき(冬極),伝播する。そして,成層圏の風が波をうち,下降流が発生する時に,気温が上昇する。これが,突然昇温の仕組みとなっている。

肢5:

オゾンは,年々減少し,特に春先の南極上空で著しく小さくなり,オゾンホールが出現する。南極特有の気象条件と,おもに冷房にフロンガスが,原因となる。フロンガスは非常に安定した物質で,対流圏では分解されず,成層圏まで到達する。太陽紫外線に当たると,塩素原子を放出し,これがオゾンを参加塩素と酸素分子に分解することで,破壊していく。

今日の勉強をもとに,空を眺めてみるのも,面白ですね。

絶対合格!!

![]()

クリック、ありがとうございます!

また、「司法試験・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼「司法試験・予備試験メルマガ」にご登録いただくと,受験に役立つ情報を便利に受け取れます。

ぜひ,ご登録ください。

———————————————

【新刊情報】

「令和6年(2024年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集」発売中!

【2025年(令和7年目標)司法試験/予備試験 カウントダウン・タイマー】

下記のバナーをクリック!

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】

● どんなに忙しい人でも合格する力が自然に身につく,司法試験・予備試験メルマガ

● フェイスブック

● ツイッター

● お悩みやご質問は、お気軽に「成川先生へのメール」まで。

●法務省HP 予備試験 / 司法試験

この記事へのコメントはありません。