【令和7年予備試験 論文式試験日】

令和7年9月6日(土),7日(日)

【令和7年司法試験 最終合格発表】

令和7年11月12日(水)

令和7年カウントダウンは,こちらのページです。

———————————————

いつも,読んでくださりありがとうございます。

令和7年予備試験論文式試験まで,あと3日となりました。

来年こそは,短答を突破して論文式試験につなげようという方に,アドバイスです。

今年の短答は,刑法が穴埋め問題ばかりになって急にむつかしくなった。

予備試験短答の平均点を見ると,その理由がはっきりします。

令和6年と令和7年の法律科目の平均点を比較します。令和6年は刑法と行政法の開きが7点もありましたが,令和7年は,行政法と民法の開きが2.4点と,平均点のばらつきが縮小されました。簡単な科目とむつかしい科目に分かれないよう,難易度の調整が行われたということです。令和8年以降も,この傾向が続くと考えられます。一方,一般教養は,誤差が0.8点で,特に方針に変更はないとみられます。法律科目の倍の配点があるので,一般教養をアドバンテージにしていくことになります。目標は,「一般教養30点/60点」。

では,どうやって,点数を取っていくか。

一般教養は,40問のうち20問選択します。20問のうち10問正解できれば,30点です。10問のうち,5問は日本語や文章読解,歴史などで取ります。残る5問のおすすめが,「地学」「経済学」です。これらは,毎年,最低3問は出題されますから,そのうち2問を取ります。これで,4問。あとは,理系科目の他分野で1問取れれば5問。それで30点に到達します。ですから,一般教養は,文系科目にプラスアルファの仕込みとして2分野~3分野あればいい,ということになります。

「法律科目で,上げればいいじゃないか」と思われるかもしれませんが,そこには,「壁」があります。

仮に,来年の短答の点数を160点/270点 取りたいとします。

一般教養30点だと,法律科目は130点です。130点/7=18.5点

一般教養15点だと,法律科目は145点です。145点/7=20.5点

法律科目を1科目18点から20点に上げることは,実は,一般教養科目を15点から30点に上げることより難しい。

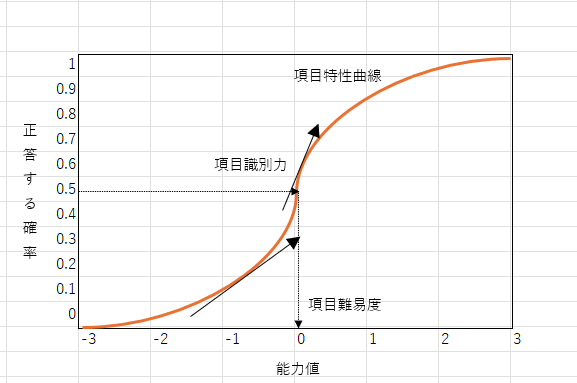

これは,「項目特性曲線」の研究から分かっています。

点数を低層から中層へ上げることより,中層から高層へ上げることの方が難しい,という特性です。

「法律科目を1科目18点から20点に上げること」というのは,正答率6割から6.6割に上げることになり,グラフの傾斜は急角度になっています。一方,「一般教養科目を15点から30点に上げること」は,正答率を2.5割から5割に上げることであり,グラフの傾斜は緩やかです。

一般教養の対策の方が,法律科目の成績を上げることより簡単な努力で達成できる可能性が高いのです。

だから,少しずつ,勉強していきましょう。

なお,一般教養短答令和2年第31問の全解説は,https://shihoushiken.jp/blog-entry-250826

に掲載いたしました(2025/09/04)。ぜひ,トラックバックして,最後までご覧ください!

絶対合格!!

![]()

クリック、ありがとうございます!

また、「司法試験・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼「司法試験・予備試験メルマガ」にご登録いただくと,受験に役立つ情報を便利に受け取れます。

ぜひ,ご登録ください。

———————————————

【新刊情報】

「令和6年(2024年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集」発売中!

【2025年(令和7年目標)司法試験/予備試験 カウントダウン・タイマー】

下記のバナーをクリック!

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】

● どんなに忙しい人でも合格する力が自然に身につく,司法試験・予備試験メルマガ

● フェイスブック

● ツイッター

● お悩みやご質問は、お気軽に「成川先生へのメール」まで。

●法務省HP 予備試験 / 司法試験

この記事へのコメントはありません。