【令和7年予備試験 論文合格発表】

令和7年12月18日(木)

【令和7年司法試験 最終合格発表】

令和7年11月12日(水)

令和7年カウントダウンは,こちらのページです。

———————————————

いつも,読んでくださりありがとうございます。令和7年の司法試験最終合格発表まで,あと1か月ほどとなりました。

朝晩の気温の変化も大きくなり,ぜひ,体調を崩さないようにしましょう。

今日は,予備試験短答_一般教養科目_地学_ステファン・ボルツマン法則,放射平衡温度について勉強しましょう。

令和3年第29問です。なんだか,むつかしそう…と思われたかもしれませんが,「ステファン・ボルツマン法則」が,令和6年第29問でも出ていました。また,狙われるかもしれないので,今回,取り上げてみます。(※以下,累乗を表す場合は,都合上,数値の前に「^」を表記。)

問題:

以下の文章の空欄(ア)から(ウ)に入る式・数値の組合せとして最も適切なものを,後記1から5までの中から選びなさい。ただし,2^1/2=1.41,2^1/4=1.19とする。

地球が単位時間当たりに太陽光と垂直な単位面積で受け取る短波放射のエネルギーをS,地球のアルベドをAとすると,半径rの地球が単位時間に受け取る短波放射のエネルギーは(ア)と表せる。一方,地球の表面温度がTで均一であり,黒体放射をしているとみなせる場合,地球表面全体から単位時間に出て行く長波放射のエネルギーは,ステファン・ボルツマン定数をσとして,(イ)と表せる。ここで,(ア)と(イ)が等しいときのTが地球の放射平衡温度であり,T=255Kである。仮に地球と太陽との距離が2倍に離れたとすると,Sの大きさが1/4になるため,Aが同一ならば(ウ)Kとなる。

正解:3

総論:

本問は,地球の「放射平衡温度」に関する問題である。太陽から受け取る熱エネルギーと地球から出ていく熱エネルギーが等しい状態を,放射平衡といい,そのときの地球の温度を「放射平衡温度」という。かりに放射平衡が崩れ,吸収する熱エネルギーが大きければ地球は温暖化し,放射する熱エネルギーが大きければ地球は寒冷化する。

放射平衡温度を,計算で求めると,255K(ケルビン),-18度となる。一方,実際の地表面付近の実際の平均温度は+15度もある。地球の大気に温室効果があるため,計算上の数値より高くなるのである。

(ア):πr^2S(1−A)

「アルベド」とは,物体に入射するエネルギー量に対し,反射するエネルギー量の比率(反射率)をいう。たとえば,かりに地球に入射する太陽のエネルギー量を100とすると,雲や地表面によって地球全体で反射するエネルギー量は,30であり,アルベドは 30/100=30%となる。

地球が太陽から受け取る単位面積当たりのエネルギーをS,地球のアルベド(=エネルギー反射率)をA,地球の半径をrとする。

「地球が単位時間に受け取る短波放射のエネルギー」は,円の面積をπr^2,地球が「受け取るエネルギー」なので,入射エネルギー全体から反射エネルギーの割合を引いた「1−A」となる。したがって,アは,「πr^2S(1−A)」となる。肢1・2が切れる。

(イ):4πr^2σT^4

「黒体放射」とは,光を完全に吸収する仮想的な物体である「黒体」から放射される電磁波をいう(注1)。

次に,「ステファン・ボルツマンの法則」(令和6年第29問参照)は,「物体が熱放射によって放出するエネルギーの総量が、その物体の絶対温度(K=ケルビン)の4乗に比例する」という物理法則をいい,E=σT^4と表す(注2)。式中,「σ(シグマ)」を「ステファン・ボルツマン定数」といい,決まった定数である。

「地球表面全体から単位時間に出て行く長波放射のエネルギー」は,地球の半径をrとすると,地球の表面積は4πr^2であり,これに「σT^4」(ステファン・ボルツマン法則の式)をかける。結局,イは,「4πr^2σT^4」である。この時点で,肢3・5に絞られる。

(注1)現実には,どんな波長の光をも完全に吸収する物体は存在しない。

(注2)Tとは,熱力学上の温度であり,単位K(絶対温度)で表示される。

(ウ):181

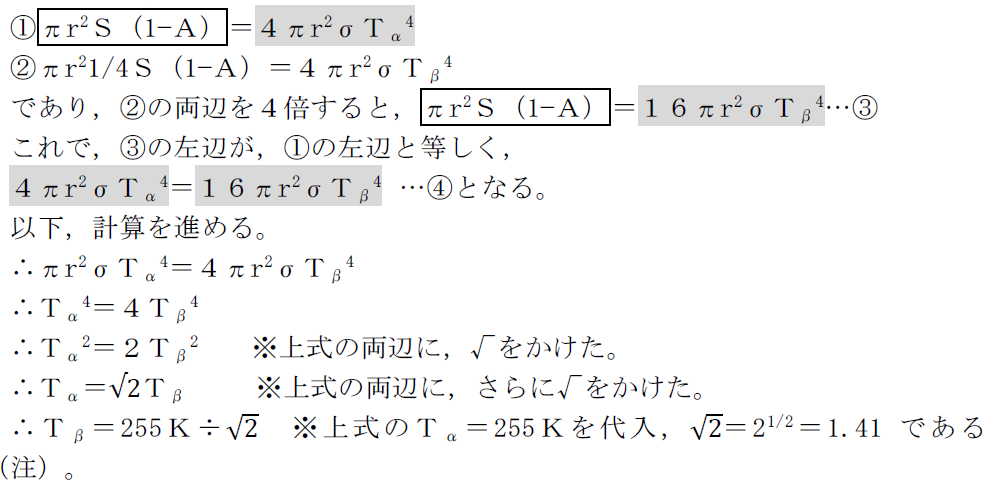

ア:πr^2S(1−A)と,イ:4πr^2σT^4が等しいときのTを,かりに「Tα」と定義する。Tαは,「『実際の地球』の放射平衡温度」であり,Tα=255K である。次に,問題文に従い,「地球と太陽との距離が2倍に離れた(と仮定した)場合の放射平衡温度」を「Tβ」と定義する。以下のように,TαとTβの連立方程式を立て,Tα=255Kを代入して,Tβの値を求める。

まず,Tα(実際の地球の放射平衡温度)について,πr^2S(1−A)=4πr^2σTα^4…①が成り立つ。左辺が受け取るエネルギー,右辺が出ていくエネルギーである。

次に,地球と太陽との距離が,かりに2倍に離れた場合,S(地球が太陽から受け取る単位面積当たりのエネルギー)は,4分の1となり,πr^2・1/4S(1−A)=4πr^2σTβ^4…②が成り立つ。Tβは,地球と太陽の距離が実際より2倍離れたと仮定した場合の,放射平衡温度である。以下,整理すると,

(注)Tβの厳密な計算は,180.851…となる。

最終的に,ウは,「181」(K)で,肢3が正解。

…どうでしょうか。むつかしそうな言葉も,ちょっと意味を調べていく。物理の式も,地学の場合は,実はそれほど難しくない。一種の,「かまし」なんです。一回さらってしまえば,大丈夫。今日も,頑張っていこう!

絶対合格!!

![]()

クリック、ありがとうございます!

また、「司法試験・予備試験ブログ」でお会いしましょう!

▼「司法試験・予備試験メルマガ」にご登録いただくと,受験に役立つ情報を便利に受け取れます。

ぜひ,ご登録ください。

———————————————

【新刊情報】

「令和6年(2024年)単年版 司法試験・予備試験 短答 過去問集」発売中!

【2025年(令和7年目標)司法試験/予備試験 カウントダウン・タイマー】

下記のバナーをクリック!

【司法試験・予備試験の個別指導予備校「スクール東京」のおトク情報】

● どんなに忙しい人でも合格する力が自然に身につく,司法試験・予備試験メルマガ

● フェイスブック

● ツイッター

● お悩みやご質問は、お気軽に「成川先生へのメール」まで。

●法務省HP 予備試験 / 司法試験

この記事へのコメントはありません。